坂本龍一の展覧会を見てきました。sakamotocommon OSAKA。とてもよかった。

この感覚はちょっと残しておきたい。

どういう展覧会か

坂本龍一の作品展覧会、というよりは、坂本龍一氏の遺した作品から、何かを感じ取ってもらおう というのが主眼のようです。彼の創作のベースにあったものは何なのか。影響を受けた作品、知識、考え方、コラボの相手、テクノロジーなどなどを通して、創作のスタンスやまなざしを浮き彫りにする感じ。

https://vsvs.jp/exhibitions/sakamotocommon-osaka/

展示内容は上のリンクからだいたいわかりますが、そんなに多くない。けれども、彼が何を考えて、何を世界から掬い上げようとしたのか、がなんとな~くわかります。

私は彼についてそんなに詳しいわけではなく、YMOのアルバムを数枚と、ソロのベスト編集盤を持っているぐらい。音楽家、なかでもいわゆるミュージシャンとしての坂本龍一しか知らなかった。狭いな・・・。

その感覚が一気に広がります。この感覚を、伝記本やYoutubeで得るのは難しいかも。

演奏を再現したピアノ

展覧会に行く前から、彼の演奏を再現した自動演奏ピアノがあることは聞いていました。正直そんなに期待してなかった。

でもこれが、意外に感動しました。ただの自動演奏ではない、彼のタッチなども再現した演奏なのですが、やっぱり、録音音源を聞くのとは全然違います。胸に来るものがある。

それを周りで皆が聞いている、その様子も含めて感動的です。

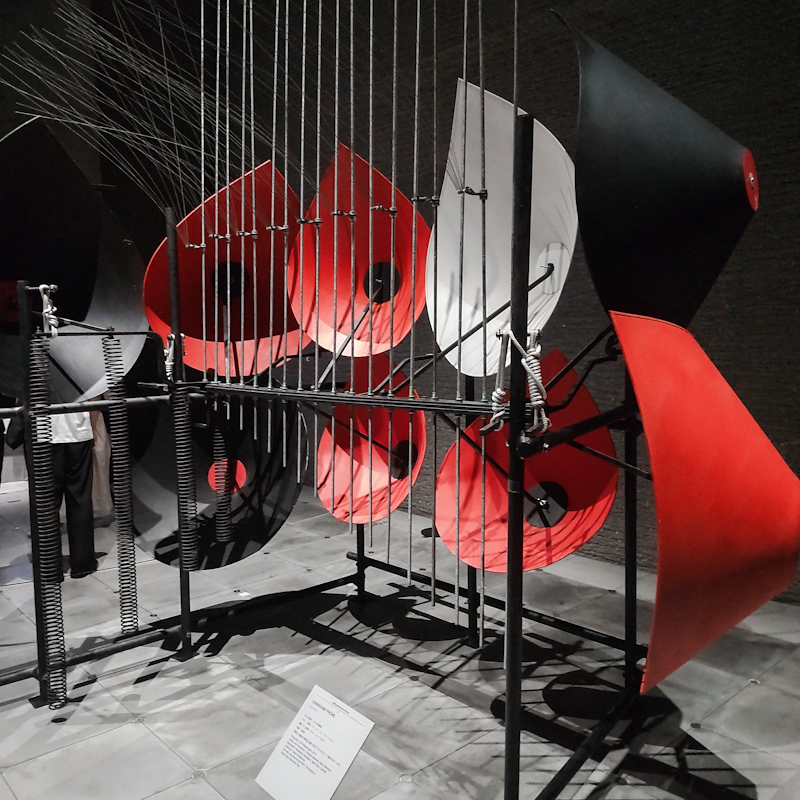

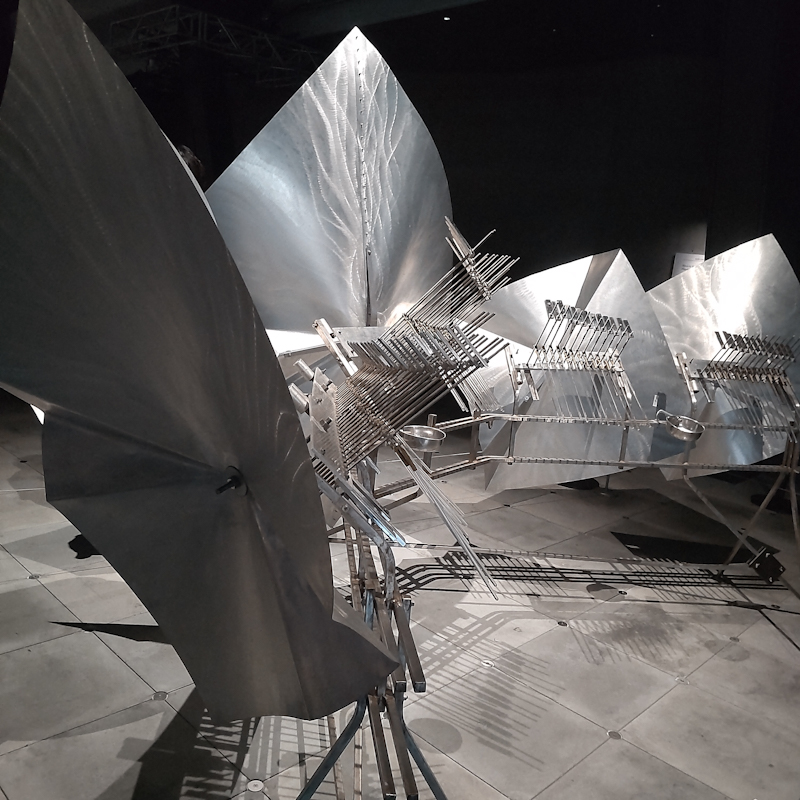

バシェの音響彫刻

面白いのがこれ。1970年の大阪万博にあった、バシェの音響彫刻。冒頭の写真もそのひとつです。

これが復元されて展示されていますが、さらに、坂本龍一がこの音響彫刻を演奏している動画が見られます。

正直、いままで前衛音楽って、全くわからないものだと思ってた。自分が聞く音楽には永遠に入ってこないだろうと。

でも演奏動画を、作品解説とともに聴いてみると、「音楽」の範囲が一気に広がる。

考えてみたら、この世の中には多種多様な「音」がある。なのに僕らは、その中で「ドレミファソラシド」に合った音だけを楽しんで、それが音楽のすべてであるように思っている。不協和音とか、雑音とか呼んじゃって、規則性に則ってないものは取るに足りないと捨てている。それって実は、数学で言ったら、整数だけの世界で「数学っておもしろいよね」って言ってるようなものなんじゃないか。植物の世界で言ったら、草は全部「雑草」と呼んで、自然っていいよね って言ってるようなものなんじゃないか。なんか、そんなことを思いました。

そこでバシェの音響彫刻。

物が持つ響き、世界にある音、リズム。それらをじっくり聞いてみる。引っかいたり、たたいたり。

ブラッドピットのベンジャミン・バトンという映画、ありましたよね。主人公が、年を取るほど若返っていくというやつ。

あれを思い出しました。最新の音楽から始めて、原始的なほうへと遡っていく坂本龍一。

そして坂本図書

それらをじっくり堪能した後に待っているのは、私的図書室、坂本図書(のレプリカ)。坂本龍一が心を動かされた本が、そっけなく並んでいます。これがまた良かった。

具体的な書名を上げるのは遠慮してくれ、ということでしたが、様々な本がありました。音楽の本はむしろごく一部。

そうか、これだけ広いことに興味を持ち、様々な本を読み、それでああなるわけか。

僕程度が、読む本の分野を絞っててどうする。

そんな、興味のままに読書を広げていくきっかけをくれます。

stand on the shoulder of giants てのはニュートンが言ったらしいですが、僕らも、ちょっと坂本龍一の肩に乗ってみることができる。そんな展覧会です。おすすめ。

足跡をたどる展覧会にしたほうが簡単だと思うんだけど、こういう構成の展示ができるってのは、すごいですねえ。