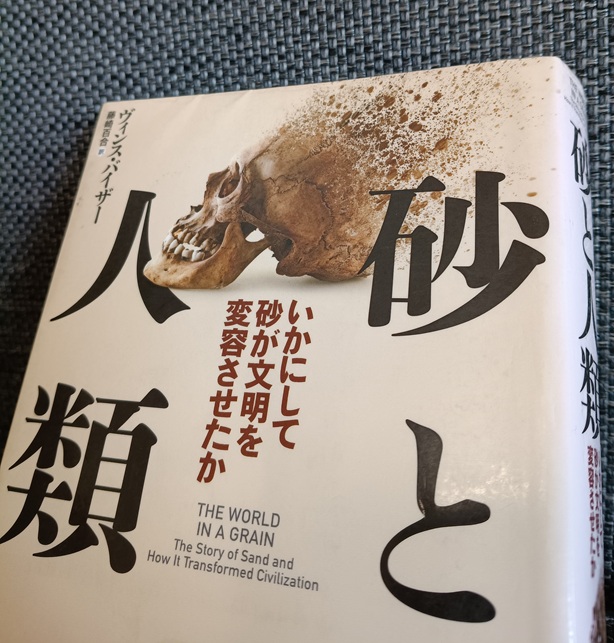

砂についてなんて、今まで考えたことなかった。しかし、人間の、特に最近の社会は砂によって支えられていたのです。これ読むと痛感する。

どんな本か

一言で言えば、「現代の人類はいかに砂に支えられているか」という本。ああ、砂って現代に欠かせない資源なのだ。だけどいくらでもあると思って雑に消費しまくるのはまずいんじゃないか。ということがわかる本です。

砂って一言で言うけど、こんなに使われ、現代にこれほどインパクトを与えています。

- コンクリートの材料としての砂

世界の建物のほとんどを支えているコンクリート。ってことは、それだけ莫大な砂が消費されている。 - ガラスの材料としての砂

石英。ガラスが生み出されたことで、望遠鏡や顕微鏡が生まれた。科学の発展を支えた砂。

また、ガラス瓶という容器を発明したことで、多くの液体が遠くまで運べるようになった。 - 半導体の材料としての砂

シリコン。みんながスマホを持つ時代、なくてはならない材料。情報化社会も実は砂が支えている。 - 石油(シェールガス)を掘り出す道具としての砂

石油を輸入していたアメリカが、シェールガスで世界一の産油国へ。

経済、テクノロジーに加えエネルギーまで手に入れたアメリカ。そりゃ強気になるはずだ。

だけど、シェールガスを掘り出すのは深刻な環境影響が心配されているし、ガス採掘地だけでなく、用いる砂の採掘地にも多大な悪影響を及ぼしている。 - 海を埋め立てる土台としての砂

ドバイのいかにもな人工島。国土を広げるシンガポール。海をつぶして砂を入れる。当然環境に良いわけがない。砂を取られた場所は荒れたり、土地(島)自体が消えたり。だけど他人事じゃない。日本だって年間四千万㎥もの砂を海底から取っているそうだ。

どうですか。どれも、これから需要が拡大するであろう用途ばかり。いくら豊富にあるからと言って、いつまでも続くものじゃない気がしてきます。まずいんじゃないのこれ。

というような、いままで気にかけたこともなかったような問題意識が持てます。

ななめ読みでいいので全部読む

最初のコンクリートの話から興味深く読めるけれど、途中、道路の話とか正直ダルくなってきます。アメリカの道路一本ずつ、できた順番に解説されてもなあ。そりゃ、ゴールドラッシュやフォード自動車と相まって、砂の利用が加速していったことはよくわかるけれども。

というわけで、ななめ読みでいい部分もたくさんあります。でも、ひととおり目を通すことが大事。砂に対する問題が網羅的にわかる。自分のスマホが砂に依存しているなんて、考えたことあります?そういう観点がいくつも手に入ります。

したがって、まあまあ厚い本ですが、ところどころななめ読みしながら、けっこうサラサラっと読めます。

問題意識を少し残す

で、最終的にひとことで表すと「環境問題・資源問題に対する警鐘」とかになるわけですが、もはや砂に依存しすぎていて、砂を使わない生活とか無理なわけです。マンションだったら当然コンクリートでできているし、一戸建てだって、基礎はコンクリートですよね。

毎日、パソコンやスマホを使って仕事をし、ガラスを使った顕微鏡で研究された薬を飲む。

脱炭素 とかとは違って、脱「砂」ってわけにはいかない。

それでも、砂だって無限にあるわけじゃない。いつかはなくなる砂を使いまくって僕らは暮らしている。文字通り、砂上の楼閣です。いつかは崩れる。

というわけで、まずはそういう意識を持つことが大事。石油でも、木材でも、砂でも、少しでも使う量を減らしていく意識が必要なんだなあということです。CO2とかだけじゃなくてね。

なんでもコンクリートで作って解決 にしないとか、先日レビューした「風の谷という希望」ともつながる部分があります。偶然ながら、いま出会ってよかった本でした。

面白いです。おすすめ。